Другие и Довлатов

8 сентября, 2016

АВТОР: Мина Полянская

Из цикла воспоминаний

-

Эх! эх! Придет ли времечко,

Когда (приди, желанное!..)

Дадут понять крестьянину,

Что розь портрет портретику,

Что книга книге розь?

Когда мужик не Блюхера

И не милорда глупого

Белинского и Гоголя

С базара понесет?

Н.А. Некрасов

В гостях у Валентина Пикуля. Пятидесятые годы

До четвёртого этажа следовало подниматься по главной лестнице, затем перемахнуть (во как!) через окно, соединяющее парадный и чёрный ход, а дальше – подниматься по чёрному ходу ещё выше, чтобы достичь наконец желанной чердачной квартиры. Этот сказочный подъём запомнился в подробностях Боре Антипову. Ну, как такое путешествие в квартиру не запомнить?

Мама моего мужа Бориса Антипова, красавица Галина Павловна Антипова, урожденная Соловьёва, питомица театрального и педагогического институтов, в начале пятидесятых годов была гражданской женой Валентина Пикуля в пору написания его лучшего произведения – романа «Океанский патруль».

Она помогала Валентину Саввичу материально, поскольку в отличие от писателя получала зарплату (постоянный начальник пионерского лагеря Кировского завода), в то время как в течение многих лет Валентин Саввич писал объёмный роман, мечтая о будущем гонораре. Борис ревновал маму, устраивал сцены, когда она жила на Красноармейской у писателя, оставляя его с бабушкой и дедушкой на улице Марата.

Антипова Галина Павловна

Дед Бориса Павел Васильевич Соловьёв бывший офицер лейб-гвардии Финляндского полка, воевавший в Первую мировую, интересовал Валентина Саввича.

Он приходил на Марата в восьмиметровую комнату послушать деда, а потом на карточках записывал его рассказы о войнах – мировой и гражданской.

Павел Васильевич видел царя, когда тот приезжал к войскам, и был, надо сказать, разочарован его внешним видом: «Разве ж это царь? Его соплёй перешибить можно! Вот наш полковник – это да!»

Лейб гвардии Финляндского полка (он любил это подчёркивать) Соловьёва, золотопогонника, дважды расстреливали большевики. В первый раз его «отмазывали» солдаты, которые заявили расстрельщикам, что «Соловьёв солдат по мордАм не бил». А во второй раз, это уже при подавлении Ярославского мятежа, матрос, руководивший опять расстрельной командой, узнал Соловьёва, ожидавшего смертной казни у стены (к стенке поставили) с другими несчастными белогвардейцами, крикнул: «Этого я уже расстреливал! Его – отпустить!».

Пикуль, по его собственному признанию, использовал рассказы Павла Соловьёва в своих романах, а спустя много лет Борис встретил успешного тогда писателя, проживавшего уже в Риге, у Александрийского театра, и тот сказал ему: «Ты напоминал мне в детстве Павла Первого, я поместил тебя в один свой роман». Борис, надо сказать, до сих пор не знает, в какой роман.

Запомнил десятилетний Боря, кроме лестницы, ещё и чердачную квартиру на Четвёртой Красноармейской, 16, состоявшую из сорокаметровой кухни (были ещё и две крохотные комнатушки для мамы писателя и для него самого) с открытой ванной у стены и туалетом, слегка прикрытым занавеской. Там же стоял рабочий верстак романиста, любившего создавать поделки из кости, эбонита и дерева. Кусок кости Борис выпросил, а Пикуль ещё и предупредил, что запах при распиливании будет, как у покойника.

Я отвлекаюсь на эти интереснейшие петербургские приметы времени и писательские причуды, но постараюсь перейти к делу.

Сергей Довлатов вспоминал: «Мама моя Валю подкармливала (тот бедствовал, голодал, плохо питался), привечала, и т.д. и т.п. А когда тот «раскрутился» начал печататься и хорошо зарабатывать, на очередной зазыв-приглашение ответил: «Вас …имя-отчество… (армянка!) я очень уважаю, но ваш муж – еврей, а я недолюбливаю евреев».

Итак, был чей-то день рождения. В огромной кухне Пикуля за столом сидели писатели, и Борис запомнил только Виктора Конецкого и толстого мальчика с женщиной (это, вероятно, была армянская мама Довлатова).

Впрочем, Борису, как он рассказывает о себе, пацану, тонкому, как шнурок, многие тогда казались толстыми. Между тем, его во время застолья ВСЕ наставляли: «Смотри, какой хороший мальчик Серёжа! Он почти твой ровесник, читает газеты, а ты нет!»

Почему-то присутствующие поучали «пацана», повторяя, что Серёжа, читающий газеты, всё знает, а Боря ничего не знает.

У власти стоял упитанный Никита Сергеевич Хрущёв, и в сознании двенадцатилетнего подростка упитанный четырнадцатилетний Сережа, читающий официальную периодику, и властитель Хрущёв (властитель печати тоже) вдруг слились в единое целое. Вот такой озорной поворот!

Но каким же образом из мальчика, регулярно читающего советские газеты, образовался представитель интеллигента-скептика? Видно, достали его, наконец, лживые газеты про удои, кукурузу и капрон! Однако не тогда ли стартовала его амбивалентность? Он позднее работал в многотиражках «Знамя прогресса» и «За кадры верфям», а затем официозной «Советской Эстонии» и пр. в этом роде. «Журналистом я стал случайно. А потом, потеряв честь и совесть, написал две халтурные повести о рабочем классе», – признавался он.

И кто же на самом деле помогал материально и духовно романисту – мама Сергея Довлатова, которую прогнал антисемит (антисемитом Пикуль был на самом деле и не скрывал этого своего неприличия) или мама Бориса Антипова? Довлатов «сделал» свою художественную правду? Возможны ли литературные придумки для утверждения своих идей и чувств? Возможны! Я нисколько не осуждаю Довлатова за литературные придумки, которые свойственны ему во всём его творчестве. Я пишу свои воспоминания и вношу свои корректировки, на которые тоже право имею.

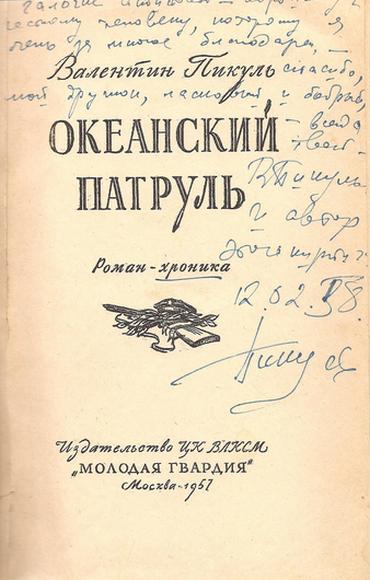

Наша семья много путешествовала, прежде, чем найти своё пристанище, много реликвий, памятных вещей растеряла в пути, но почему-то сохранилась старая книга с дарственной надписью замысловатым почерком Валентина Саввича Галине Павловне на первом издании «Океанского патруля» 1958 года. Запись на мой женский взгляд мужчины эгоиста, влюблённого в себя, но не сумевшего или не посмевшего до конца скрыть свои чувства и угрызения совести по отношению к женщине, которая не меньше легендарной Сниткиной помогала создавать его лучшую книгу, выше которой он никогда не поднимался: «Галочке Антиповой – хорошему и честному человеку, которому я очень за многое благодарен, – спасибо, мой дружок, ласковый и добрый, – всегда твой. В. Пикуль и автор этой книги .12. 02. 58 (подпись).

Пушкинский заповедник. Середина семидесятых

ГЭБ! Так грозно называли Ленинградское городское бюро экскурсий на набережной Красного флота, 56. Ныне Английской набережной. Уникальное пристанище искусствоведов, историков и литераторов мигом развалилось в начале перестройки. Ещё живы коллеги, ожидающие, что объявится бывший «ГЭБовец» и напишет о нём книгу. Впрочем, одна книга уже есть: «Роман с ГЭБом» Ирины Елиной.

По окончании филологического факультета я ещё год училась на курсах «Пушкин в Петербурге», а затем шестнадцать лет трудилась в литературной секции ГЭБа, где у меня было разработано шестнадцать литературных тем. Двухдневная экскурсия с ночёвкой в старых неухоженных бараках с влажными простынями «Пушкинская горы» была самой трудной, но оплачивалась хорошо: 25 рублей.

400 километров – это много для поездки в Пушкинские горы в душном, набитом людьми, львовском автобусе по плохой дороге. А следовало говорить о дорогах пушкинского времени – теперь у нас дороги плохи, мосты забытые гниют – не пропустить домик Станционного смотрителя, читать дорожные стихи Пушкина, отшельнические, печальные, блистательные – на большой мне, знать, дороге умереть Господь судил.

На 80-м километре над рекой Оредеж возникало видение, дом-призрак, пустой, мистический.

На фронтоне замка в одном старом романе была надпись: «Я не принадлежу никому и принадлежу всем. Вы бывали там прежде, чем вошли, и останетесь после того, как уйдете».

Набоков надеялся, что когда-нибудь «на заграничных подошвах и давно сбитых каблуках, чувствуя себя привидением», по знакомой дороге подойдёт к своему дому. «Часто думаю, вот съезжу туда с подложным паспортом под фамильей Никербокер». О, я никогда не забуду этого момента опрокинутого бытия, когда о Владимире Набокове следовало молчать, чтобы не получить неприятностей не от ГЭБа, а от КГБ. Среди экскурсантов мог оказаться чёрный рецензент!

Дом и усадьба Пушкиных в Михайловском, Тригорское, где жили друзья Александра Сергеевича, и Святогорский монастырь, у стен которого похоронен поэт – это пушкинский заповедник, о котором и повествует знаменитый нынче довлатовский «Заповедник».

Внештатный экскурсовод Сергей Довлатов в 1977 году снимал недалеко от заповедника комнату в тот самый период, когда меня «заставляли» ездить в «Пушкинские горы» два раза в неделю, а моему сыну было всего 8 лет. Сергей дружил с моей коллегой Татьяной Ашкенадзе – Пановой-Чистяковой, ближайшей моей соседке по Васильевскому острову: я жила на 14-й Линии, она – на соседней. Симпатичная Панова с неожиданной рыжеватой косой через плечо и с фигурой Мэрилин Монро – я не преувеличиваю – была деликатным добрым человеком.

Я очень любила Татьяну (она умерла, и на могильном камне высечено: Чистякова), готовую прийти на помощь всегда в самых экстремальных ситуациях. «Пушкинские горы» она вела грамотно и с глубоким пониманием литературной топографии. Дружба Довлатова с Татьяной была, насколько мне известно, платонической. Она от этой дружбы всё больше уставала из-за чрезмерных алкогольных возлияний и всё больше уклонялась от пушкиногорских вечеров.

Кстати, я случайно узнала, что бывший директор Тригорского Галина Фёдоровна Симакина, создавшая «в те годы дальние глухие» единственный «небутафорский» музей – усадьбу Тригорское, два года тому назад вернулась, слава Богу, в Пушкинские горы. Мне казалось, что она уехала из заповедника в начале перестройки навсегда. В повести (мемуарных записках?) «Заповедник» Татьяны Пановой и Галины Симакиной нет, как нет и той женщины, в которую Довлатов потом откровенно влюбился.

Впрочем, я могу гиперболизировать не свою, а чужую любовь. Факт: я не увидела её в повести, где другие персонажи названы подлинными именами. Я тоже в своих воспоминаниях иногда кое-что лукаво упускаю, и сейчас не всё, что сохранила моя память, изложу.

А влюблён был Сергей Донатович в другую мою коллегу Наташу Антонову, нордическую блондинку с синими глазами. Наташа, моя коллега в литературной секции ГЭБа, – красавица, достойно и с пониманием относилась к своей красоте. Довлатов написал стихотворение-жалобу директору ГЭБа Марине Германовне Чарной о невозможности допускать такую красавицу в ГЭБ (а её и в самом деле потом пригласили на телевидение, не из-за Довлатова, а из-за редкостной, торжествующей красоты).

Наталья Антонова на ленинградском телевидении

Директор, получив по почте «жалобу», вызвала Наташу в кабинет и спросила: «ЧТО ЭТО ТАКОЕ?» Мы читали стихотворение и хохотали до изнеможения. Там говорилось, что он, автор жалобы, всего-всякого в жизни повидал и даже, бедняга, руку Кочетову жал. А вот такого чуда, как Наташа, никогда не встречал. Вот надо же, вспомнила вдруг и подпись под жалобой: Смогулия! Больше – не помню.

Наташа говорила, что знакомство с Довлатовым было для неё культурным шоком из-за потрясающих его диссидентских, подпольных рассказов. Могу себе представить, как интересны были устные новеллы о самиздате и петербургских встречах с современниками-коллегами по этой цитате Якова Гордина:

«В самом центре был такой сгусток адресов, если можно так выразиться. На расстоянии считанных минут друг от друга жили на улице Рубинштейна Рейн и Довлатов. Совсем недалеко, на улице Правды – Толя Найман. Буквально за углом, на Разъезжей – талантливый прозаик Игорь Ефимов, на дни рождения которого собиралась большая компания: те же Довлатов и Рейн, Бродский и Найман, Попов и Кушнер.

На Рубинштейна, например, того обилия баров и магазинов, что нынче, в помине не было. Но отчасти это искупалось комнатой Рейна в маленькой коммуналке, где собирались не худшие люди. Или величественными прогулками огромного Довлатова с собачкой».

Исчезла куда-то Наташа, никто из моих бывших коллег не знает, где она, солнышко телевидения, как её называли. Где ты, Наташа? Вспомни наше замечательное путешествие всем литературным коллективом в Карпатах! Отзовись!

Довлатов и в самом деле читал стихи Есенина вместо Пушкина – ты жива ещё моя старушка, – а публика подмены не замечала.

Однажды за его спиной возник директор заповедника Семён Степанович Гейченко, которого мы панически боялись, прослушал изумленно, спросил у приближенных: «Кто такой? Что он несет?» – «Убрать?» – спросила дама в шелках В. Зажурило – автор одной из бесчисленных книг о пушкинском Петербурге, жена литературоведа Мануйлова.

Гейченко ответил не сразу, а подумавши: «Нет, пусть остается, что-то в нём есть».

Талантливый человек, безусловный эстет, аристократ духа, Семён Степанович Гейченко учуял другого человека искусства, меж тем как писателя Довлатова тогда никто не знал, поскольку в России его не публиковали. А в Нью-Йорке Довлатов время от времени издавался, а последние три книги были опубликованы за деньги автора в издательстве Слово/ Word у Ларисы Шенкер, о чём я знаю от самой издательницы, ныне покойной, которая ещё подчёркивала, что мою книгу о Горенштейне она издала бесплатно в порядке исключения (бесплатно она издавала только Битова и Горенштейна), за что я должна быть ей благодарна. Впрочем, я чту память Ларисы Шенкер, «фаната Горенштейна», как её называли, тем более что умерла эта личностная яркая женщина при трагических обстоятельствах.

Вернусь к легендарному Пушкинскому заповеднику, который Довлатов справедливо изобразил авторитарным и фальшивым.

Однажды Зажурило выгнала меня (из-за многословия выгоняли многих) с группой экскурсантов из зала, где находилась экспозиция лицейских друзей Пушкина. Я рассказывала не без пафоса об Александре Горчакове, будущем и последнем канцлере России, посетившем опального поэта с риском для карьеры.

Но невзначай просёлочной дорогой мы встретились и братски обнялись. Схватила меня дама за плечи и сказала: «О блестящей карьере Горчакова вы расскажете в следующий раз!» – Мои экскурсанты возмутились: «Как вы смеете так обращаться с нашим экскурсоводом!» – Дама затем встретилась нам во дворе.

Почему-то она прогоняла петуха. И кто-то из моей группы закричал: «А вот петуха вы не имеете право прогонять. Он мемориальный».

А с мемориальными экспонатами дела обстояли плохо. В основном это были вещи пушкинского времени, но к Пушкину отношения не имеющие, ну, а бильярд, на котором Пушкин (Онегин) в два шара играет с самого утра, был и вовсе современный.

Как справедливо писал Иосиф Будылин в 2009 году в книге «Пушкинский заповедник», «практически ничего подлинного в тех местах и не сохранилось – только природа, деревья, да и то далеко не все. Все дома, в которых сейчас развёрнуты музейные экспозиции, перестраивались и уже неоднократно. Аллеи пересаживались, вещи подбирались, пруды выкапывались. Не так уж многое сохранилось, из рукотворного – и вовсе самая малость».

Семён Степанович Гейченко обставил застеклённую веранду своего особняка, мимо которого нельзя было не пройти, таков был экскурсионный маршрут, подлинными старинными самоварами (он умер в 1994 году, оставив на произвол судьбы своё осиротевшее драгоценное детище – заповедник).

В следующий свой приезд я утром, перед экскурсией (Тригорское, Михайловское, Святогорский монастырь), встретила Наташу Антонову и огромного Довлатова, – которому я, к тому же ещё и худенькая, была чуть ли не по пояс, – и сказала им, что боюсь дамы. Довлатов хоть и шутливо, но жалел меня совершенно искренне и говорил: «Вот я её побью!»

Довлатов вместо Горенштейна. Середина девяностых

О скандале «Довлатов вместо Горенштейна» я сообщила ещё в 2003 году в книге «„Я – писатель незаконный…“. Записки и размышления о судьбе и творчестве Фридриха Горенштейна»1.

Настоящая слава российская Сергея Довлатова стартовала спустя пять лет после его смерти с трёхтомника: Сергей Довлатов. Собрание прозы в трёх томах, иллюстрации Александра Флоренского, 3 тома. Лимбус-пресс, СПб, 1995.

Трёхтомник был издан вместо двухтомника моего берлинского друга писателя Фридриха Горенштейна, который был уже готов к печати. Сейчас это моё заявление о Довлатове, «раскрученном» до чрезвычайности, может показаться парадоксальным. Но я – живой свидетель скандалов с Лимбус-Прессом и метаний в отчаянии Фридриха Наумовича Горенштейна по квартире, так что сердце разрывалось от жалости.

Таким образом, ушедший из жизни в девяностом году корректный в писательских делах Довлатов, безусловно соблюдавший цветаевскую «круговую поруку ремесла», не допускавший выдавливания одного писателя за счёт другого, сделался нечаянным виновником очередной писательской неудачи одного из крупнейших прозаиков второй половины двадцатого века Фридриха Горенштейна. И вот уж кто не желал зла Горенштейну – так это Довлатов (моё заявление не касается ленинградских его собутыльников Наймана и Рейна, которые, кстати, и Довлатову не помогали, а Анатолий Найман создал на Высших сценарных курсах такую конфликтную ситуацию, что Горенштейна исключили с курсов).

После того как в Москве в издательстве «Слово» в 1992 вышел трехтомник Горенштейна, книги его в России не издавались. Причем строго противоположно логике рынка. Трехтомник разошелся сразу. Но в России, видимо, даже «книгопродавцы» немного поэты – живут не хлебом единым, но идеей, мнением, слухом, авторитетом. У российских издателей сложилось мнение: Горенштейн – писатель «некассовый». «Некассовый» – таков был сомнительный комплимент критики.

Дальновидный издатель петербургского издательства «Лимбус-Пресс» уверял, что если издаст роман «Место», то непременно прогорит. Он прервал с Горенштейном контракт, пожертвовав пятьюстами долларами, которые заплатил в качестве аванса. Горенштейн написал издателю письмо:

«Уважаемый, господин Тублин! («уважаемый» приписали мы, высылавшие факс): Прошу вернуть рукописи моего двухтомника, которые Вы, продержав два года, так и не издали, поступив по отношению к моей книге, мягко говоря, неприлично. В тот же период Вы издали тонны Довлатова и прочего. Но, мало того, Вы ещё и не вернули тексты! Прошу выслать их по адресу…»

Тексты тогда присылались по почте (о компьютерной почте и речи не было), и претензия Горенштейна, страх за его сохранность был нешуточным: где мой текст? верните текст романа «Место». А текст этого романа некогда на папиросной бумаге контрабандой Андрей Кончаловский переправлял ему через границу.

Известный петербургский прозаик, издающийся в строгих чёрных переплетах в издательстве «Лимбус-Пресс» в серии «Мастер» (это слово высечено на золотом поле), уверял меня, что беседовал с издателем по поводу Горенштейна, но тот, как заворожённый кем-то, твердил: если издам, то не продам.

Я с изумлением слушала писателя, чья проза не то что массовому, но и «узкому» читателю не по зубам. И надо же, издают…

Говорю здесь не о качестве произведений, а о широте и, соответственно, покупательной способности целевой группы. Если уж говорить о чисто «конъюнктурной» стороне дела, такой немаловажной стороне в мире жаждущих, то книги Горенштейна – вполне рыночный «товар», что и подтвердил книжный рынок 2010-х годов. Проза Фридриха Наумовича в эпоху книжного безвременья и заметного спада русского литературоцентризма по-прежнему завораживает читателя.

Горенштейн пытался объяснить неприятие своих книг в российских издательствах, не пускающих его к читателю, и говорил, что случайности здесь нет – все закономерно.

Нынешние писатели, которых он иногда ещё называл «наши писатели», и издатели принадлежат к общей субкультуре. Как бы остры ни были у них разногласия, трения, конкурентная борьба – они могут сосуществовать, поскольку книги, мировоззрения их, даже будучи разными, друг другу не мешают. Тогда как культура, к которой принадлежит Горенштейн, прекратила свое существование в тридцатые годы, поэтому книги его мешают «нашим писателям».

Горенштейн противопоставлял себя шестидесятникам, а заодно и Довлатову, который на самом деле был скептиком – семидесятником. Довлатов – тоже не советский писатель, не шестидесятник и уж конечно не постмодернист. Довлатов – писатель беспросветного брежневского застоя, жалких петербургских «недостоевских» углов – коммуналок эпохи застоя, пьяного безвременья.

Было время, когда снобы-литераторы называли его прозу плебейской.

Профессор МГУ писатель Владимир Новиков, на редкость миролюбивый и дружественный литературный исследователь, так объясняет явление Довлатова, творчество которого Горенштейн назвал попросту «капустником»:

«Довлатовское остроумие стратегически нацелено на преодоление пропасти между «высоким» и «низким», на выработку того «среднего штиля» (то есть сдержанно-достойного, уравновешенного, коммуникативно ясного, демократичного, соотнесенного с жизненной реальностью во всем её объективном объёме информационно-повествовательного дискурса), создание которого является самой насущной проблемой современной литературной культуры. Общий пафос этой художественной стратегии можно обозначить следующим остроумно-серьёзным афоризмом Сергея Довлатова: «Гений – это бессмертный вариант простого человека» («Записные книжки»)2.

Но – стоп! Я кажется занялась литературным исследованием, тогда как моя цель – дополнить кое-что к довлатовскому окружению из того, что мне запомнилось, поскольку Довлатов сегодня, согласно тыняновскому определению – бесспорный литературный факт.

Между тем, ещё Алексей Константинович Толстой, как всегда остроумно, заметил:

Способ, как творил Создатель,

Что считал он боле кстати,

Знать не может председатель

Комитета о печати.

А мы, смертные, можем только гадать: как там, на Олимпе относится к своему бурному возвращению в Россию эмигрант Сергей Довлатов, получивший полное и безусловное признание: его творчество изучают в школе, установлены ему монументы, памятные доски, названы его именем улицы.

Может, он и не очень доволен, может и среагировал бы на сей ажиотаж вокруг себя так:

«Ребята, да что же вы такой шум вокруг меня устроили! Прекратите сейчас же!»

Примечания:

1 Мина Полянская. «Я — писатель незаконный…». Записки и размышления о судьбе и творчестве Фридриха Горенштейна». Слово/ Word, New York, 2003.

2 Владимир Новиков. Астроумие. — Сергей Довлатов: творчество, личность, судьба/ Сост. А.Ю. Арьев. — СПб.: «Звезда», 1999.

«Таким образом, ушедший из жизни в девяностом году корректный в писательских делах Довлатов, безусловно соблюдавший цветаевскую «круговую поруку ремесла», не допускавший выдавливания одного писателя за счёт другого, сделался нечаянным виновником очередной писательской неудачи одного из крупнейших прозаиков второй половины двадцатого века Фридриха Горенштейна. И вот уж кто не желал зла Горенштейну – так это Довлатов»

мне казалось, я все прочитала о Довлатове… а тут как подарок… спасибо.

Прекрасное эссе! Очень уравновешенное, ясное, остроумное и аристократическое.

Галина Федоровна Симакина как раз в «Заповеднике» упоминается. Со своим мужем Анатолием Ивановичем. Но чуть под другими именами: «Хранители усадьбы — супружеская чета — мне неожиданно понравились. Будучи женаты, они могли позволить себе такую роскошь, как добродушие. Полина Федоровна казалась властной, энергичной и немного самоуверенной. Коля выглядел смущенным увальнем и держался на заднем плане.»

Я так и не понял: установили Довлатову памятник в Питере или нет?

Установили.